【はじめに】

大切なご家族が亡くなられた後、遺された方々には様々な手続きが待っています。その中でも「相続」は、時に大きな負担となり得る問題です。特に、亡くなられた方(被相続人)に借金などの負債があった場合、「相続放棄」という手続きが重要な選択肢となります。

相続は、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払金、保証債務などのマイナスの財産も引き継ぐことを意味します。もしマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、相続人は自己の財産からその負債を返済しなければならなくなる可能性があります。

このような事態を避けるために設けられているのが「相続放棄」の制度です。しかし、相続放棄には期間制限があり、手続きも正確に行う必要があります。安易な判断や誤った対応は、取り返しのつかない結果を招くこともあります。

本コラムでは、相続放棄とは何か、どのような場合に検討すべきか、手続きの流れや注意点、そして専門家である弁護士に相談するメリットについて、分かりやすく解説いたします。相続に関する不安を抱えている方は、ぜひご一読ください。

【相続放棄とは?】

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も含む)のすべての承継を拒否することをいい、その手続きにおいては、家庭裁判所に申述書を提出して受理審判を得なければなりません。

相続放棄が有効であれば、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。これにより、被相続人の借金などのマイナスの財産を引き継ぐ義務から法的に解放されます。

重要な点は、相続放棄は「プラスの財産だけ相続して、マイナスの財産は放棄する」といった選択的なものではなく、すべての財産に対する相続権を放棄するということです。たとえ後から価値のある財産が見つかったとしても、一度相続放棄が有効であれば、それを覆して相続することは原則としてできません。

【相続放棄を検討すべきケース】

以下のようなケースでは、相続放棄を検討することが推奨されます。

- 明らかに負債が資産を上回っている場合(債務超過): 被相続人の借金、ローン、未払いの税金や家賃、保証債務などが、預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産より明らかに多い場合です。相続してしまうと、相続人自身の財産で返済義務を負うことになるため、相続放棄が最も一般的な解決策となります。

- 負債の全体像が不明な場合: 被相続人と疎遠であったり、財産管理に関与していなかったりして、どのような資産や負債があるのか正確に把握できない場合も、相続放棄を検討する価値があります。予期せぬ多額の借金が後から発覚するリスクを避けることができます。

- 相続争いに巻き込まれたくない場合: たとえ資産があったとしても、他の相続人との関係が悪く、遺産分割協議などで揉めることが予想される場合、一切の関与を避けるために相続放棄を選択する方もいらっしゃいます。

【相続放棄の重要ポイント:3ヶ月の期間制限(熟慮期間)】

相続放棄の手続きにおいて最も注意すべき点は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述(申し立て)をしなければならないという期間制限です。この期間を「熟慮期間」といいます。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常、以下の両方を知った時を指します。

- 被相続人が亡くなったこと

- それにより自分が相続人となったこと

例えば、被相続人が亡くなった事実を知っていても、自分が相続人である(例:先順位の相続人が全員相続放棄したため、自分が相続人になった)ことを知らなければ、熟慮期間は開始しません。

この3ヶ月という期間は非常に短く、被相続人の死後の混乱の中、財産調査や必要書類の収集などを考えると、あっという間に過ぎてしまいます。期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められなくなり、単純承認(すべての財産を無条件に相続すること)したものとみなされてしまいます。

ただし、財産調査に時間がかかるなどの正当な理由がある場合には、家庭裁判所に申し立てることで、この熟慮期間を伸長(延長)してもらえる可能性があります。期間伸長の申立ても、熟慮期間内に行う必要があります。

【相続放棄の手続きの流れ】

相続放棄の基本的な手続きの流れは以下の通りです。

- 必要書類の収集: 相続放棄の申述に必要な書類は事案によって異なりますが、基本的な一例として以下のものが挙げられます。

- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本

- 被相続人の住民票除票または戸籍附票

- 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本

- 収入印紙

- 連絡用の郵便切手(裁判所により異なる) ※**上記はあくまで基本的な一例です。**申述人と被相続人の関係によっては、**相続関係を証明するために、さらに多くの戸籍謄本等が必要になる場合があります。**事前に管轄の家庭裁判所や専門家にご確認ください。

- 家庭裁判所への申述: 収集した書類(及び申述書)を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。郵送での提出も可能です。

- 家庭裁判所からの照会: 申述後、しばらくすると家庭裁判所から申述人宛に「照会書(回答書)」が送られてくるのが一般的です。これには、相続放棄が本人の真意であるか、相続財産を処分していないかなどを確認する質問が記載されています。正直に回答し、返送します。

- 相続放棄申述受理通知書の受領: 照会書の内容等に問題がなければ、家庭裁判所は相続放棄の申述を受理し、「相続放棄申述受理通知書」が申述人に送付されます。これで相続放棄の手続きは完了です。必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」(別途申請が必要)を取得することも可能です。

【相続放棄における注意点】

相続放棄を行う際には、以下の点に注意が必要です。

- 相続財産の処分行為の禁止: 熟慮期間中や相続放棄の申述後に、相続財産の一部でも処分(売却、贈与、費消、解体など)してしまうと、「単純承認」したとみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。例えば、被相続人の預金を引き出して自分の借金の返済に充てたり、形見分けとして高価な品物を持ち帰ったりする行為も、場合によっては処分行為と判断されるリスクがあります。判断に迷う場合は、必ず専門家に相談してください。

- 次順位の相続人への影響: 相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになるため、相続権は次順位の相続人に移ります。例えば、子が全員相続放棄すると、次は被相続人の親(直系尊属)、親がすでに亡くなっていれば被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。借金がある場合、その返済義務も次順位の相続人に移ってしまうため、相続放棄をする場合は、次順位の相続人になる可能性のある方へ事前に連絡・相談しておくことが望ましいでしょう。

- 撤回の不可: 一度、家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されると、原則として撤回することはできません。「やはり財産が欲しくなった」「借金がないことが判明した」などの理由で取り消すことは認められません。それだけに、相続放棄は慎重に判断する必要があります。

- 相続財産の管理責任: 相続放棄をしたとしても、他に相続人がいない場合や、他の相続人も全員放棄した場合など、次の相続財産管理者が選任されるまでの間は、放棄した財産(特に不動産など)について、自己の財産におけるのと同一の注意をもって管理する義務が残る場合があります(民法940条)。空き家となった不動産の管理などが問題となるケースがあります。

【相続放棄は弁護士にご相談ください】

相続放棄は、ご自身で手続きを行うことも可能です。しかし、以下のような理由から、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

- 期間制限への対応: 熟慮期間が迫っている場合や、期間伸長が必要な場合でも、弁護士が迅速かつ適切に対応します。

- 複雑な手続きの代行: 必要書類の収集や申述書の作成、裁判所とのやり取りなど、煩雑な手続きをすべて任せることができます。特に、戸籍謄本の収集は関係者が多いと複雑になることがあります。

- 「単純承認」とみなされるリスクの回避: どのような行為が相続財産の処分にあたるかの判断は、法的な専門知識が必要です。弁護士に相談することで、意図せず単純承認とみなされる行為をしてしまうリスクを避けられます。

- 次順位相続人への配慮: 次順位の相続人への説明や、必要に応じてその方々の相続放棄手続きもサポートします。

- 関連問題への対応: 相続財産の管理責任の問題や、生命保険金の受け取りなど、相続放棄に関連する様々な法的問題についても、適切なアドバイスや対応が可能です。

【まとめ】

相続放棄は、被相続人の負債からご自身の生活を守るための重要な法的手続きです。しかし、3ヶ月という期間制限があり、一度行うと撤回できないなど、慎重な判断と正確な手続きが求められます。

もし、被相続人の財産状況が不明であったり、借金の存在が疑われたりする場合は、決して安易に財産に手をつけることなく、できるだけ早く専門家である弁護士にご相談ください。

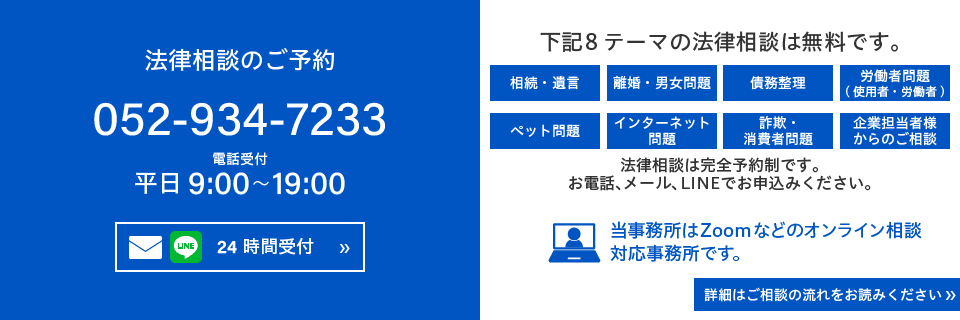

牧野太郎経営法律事務所では、相続放棄に関するご相談を随時受け付けております。経験豊富な弁護士が、お客様一人ひとりの状況を丁寧にお伺し、最善の解決策をご提案いたします。初回相談は無料の場合もございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。相続に関する不安を解消し、新たな一歩を踏み出すためのお手伝いをさせていただきます。

【弁護士費用】

以下に、相続放棄における当事務所の弁護士費用の目安を掲載しておきます。

【相続放棄トラブルにおける弁護士費用の目安(税込)】

着手金9万9000円〜

成功報酬なし

※事務手数料として一律1万1000円を頂戴しております。

※戸籍の収集を当事務所が行う場合で、取得する戸籍数が多い場合には追加費用が必要になる可能性がございます。

※1名あたりの金額です。複数人同時に相続放棄をする場合には費用を減額できる場合もございます。